前言:

茲提供食品營養相關科系學生增進對該行業的理解,以作為就業時的參考。

一般食品行業,大型集團可涵蓋生產、製造、零售、流通、售後服務、餐飲、外銷等,規模在中小型或是小到只有幾名員工的公司也都有。筆者會以年營業額十億元分界,以上為大型企業,以下為中小型企業。以營養專業人才來說,一般食品公司,保健食品公司,營養品公司,生技公司或是由產業延伸的上下游行業等都是選擇。工作內容觸及層面廣泛,從研發生產、銷售與通路、電商,客服,離開工作崗位後的職場跑道轉換是很寬廣的。

研發、實驗室人員適合有研究所學歷。團膳、食品廠生產、品管部門,需要相關證照。其他類型的食品行業工作可以大學畢業申請,重視實務工作經驗的累積。以下針對營養品與保健品兩大類型作進一步解說。

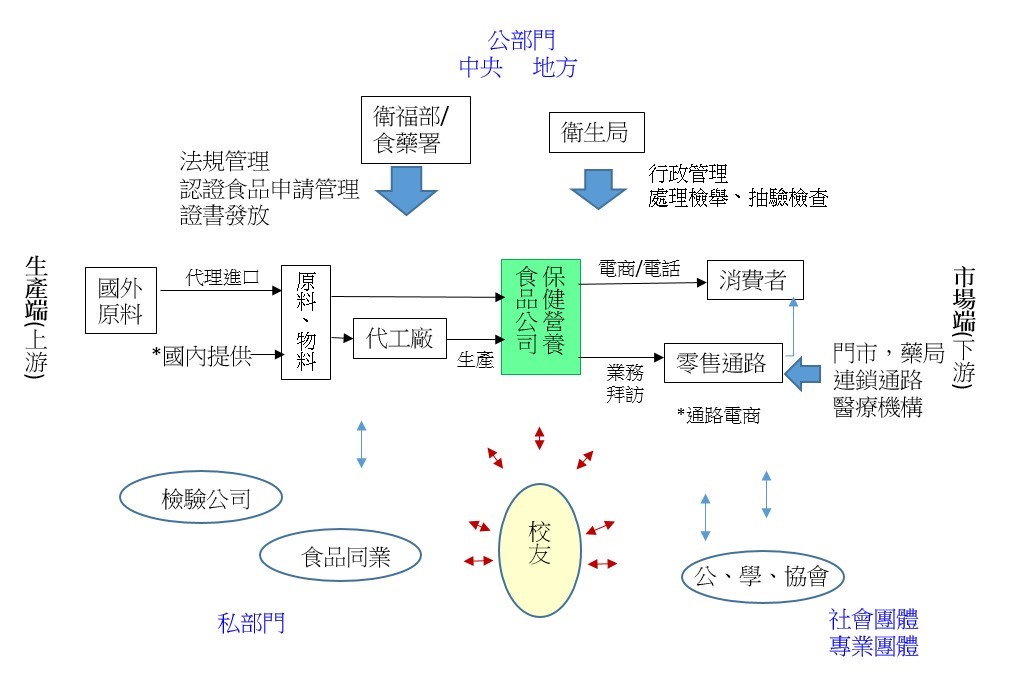

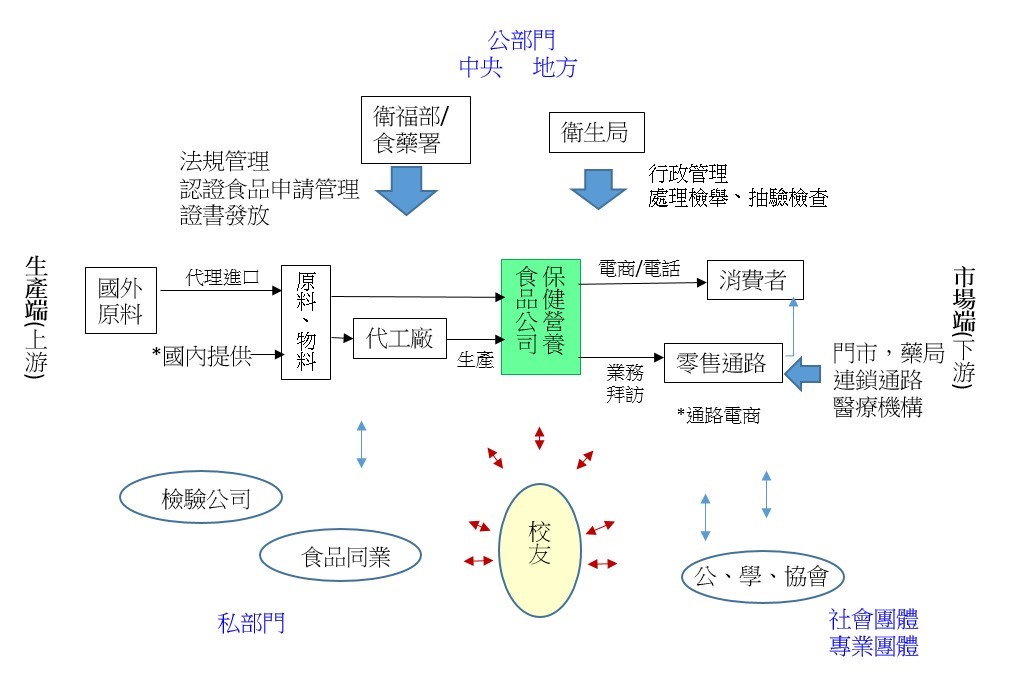

保健營養食品行業經營流程略圖(適用一般食品行業)

保健營養食品公司工作內涵簡介:

偏上游:產品開發、研發、送檢、品管;對原料、工廠、主管機關法規熟悉。

偏下游:銷售(傳統&電商),行銷*,客服,物流。(註:好的行銷應貫穿上下游)

公司內部:法規,廣告,人事、外銷,行政管理工作。

營養配方食品:

一般稱營養品或營養配方食品,照臺灣法律規定依據「食品衛生管理法 第三條第二款,特殊營養食品:指嬰兒與較大嬰兒配方食品、特定疾病配方食品及其他經中央主管機關許可得供特殊營養需求者使用之配方食品。」 法律名詞為「特殊營養食品」,簡單分“嬰幼兒配方食品”與“病人用特殊營養配方食品”兩大類,在食品衛生管理法有明確定義及規範,產品上市前要先向衛福部申請執照,必須提供人體試用的臨床報告或相關學術論文。

產品本身屬於使用多種原料混合的配方,透過調整三大營養素、維生素、礦物質的比例以符合使用者的特定營養需求,也有使用單一營養素或添加特殊食品成份(胺基酸、維他命礦物質,膳食纖維、植化素或營養素等)以強化功能性或產品訴求點。一般在特定熱量下(例如1500卡)提供滿足大於75%DRIs,國人膳食營養素參考攝取量;並小於UL上限攝取量。在配方設計開發時需要有營養學概念,生命期營養,疾病營養或運動營養等專業知識,對食品原料、包材、食品生產加工及食品分析檢驗有基本了解。相關食品也經常委托大學、醫院等進行臨床試用。相關營養配方食品在許多國家已進入市場成熟期,通路及民眾形成特定品牌認知,國際大廠佔據競爭優勢,在大陸與東南亞這類食品正在開發中,需懂營養專業及具備國際貿易能力的跨界人才。

營養品的種類:

市場最早期以高蛋白粉狀營養補充品為營養品的先趨,提供一般手術、燒燙傷、急重症傷患等的營養補充。接著慢慢有一般管灌使用的均衡配方,糖尿病配方,腎臟病配方,其他特殊疾病與癌症營養配方。代餐也曾經是流行過的營養配方食品供減重使用。較新的增稠劑與吞嚥困難食品,此類食品目前在台灣不具有特殊營養食品的法律地位。

營養品的市場與通路概況:

成人營養品在市場上的領導品牌進口商以美國亞培為首,瑞士雀巢,德國費森尤斯卡比,大塚製藥,安麗等,本土品牌佳格完膳,三多,益富,補體素,力增飲,端強,友華生技,宜果維維樂,奕瑪行銷,三友生技,吉泰藥品,寶瀛康素,惠健生技,藻安,博智,優樂適,祈憶生技,愛力安,蒙特利生技,佰岳生技及其他等。嬰幼兒配方食品,雀巢,亞培,美強生,雪印,明治,安琪兒(端強),友華生技,永信藥品,裕利,佑爾康,權鋒,百羚生技,啄木鳥,諾貝兒,環聯。

所有特殊營養食品可在衛福部網站查詢核備資料:

特定疾病配方食品查詢(衛福部食藥署整合查詢服務):

以下為嬰幼兒配方食品:

嬰幼兒配方食品查詢(衛福部食藥署整合查詢服務):

通路上分專業與零售通路。專業通路如醫療機構,大型或公立醫院經常是以標案進行採購,小型的醫療機構如護理之家、安養中心等則可以向供應商或中盤商直接購買。零售通路原本以藥局與醫療器材行為主要銷售地點,隨著人口老化,民眾對營養品的認知與需求提升,超市、量販店、藥妝店等零售體系也都開始有該類產品上架銷售。藥局的傳統型態是小店,坪數不大,開業藥師自己是經營者;而連鎖化經營的大型藥局、醫療器材行、藥妝店等,營業空間大,產品品項多,涵蓋專業及一般消費用品,也可以說是打破專業通路、一般零售通路原本的區隔。

產品型態簡單區分為粉狀及液態營養品。粉狀營養品分裝於鐵罐、鋁箔袋為主,加工方式較單純,通常在配方設計與臨床試用方案決定後,即能委託工廠生產。液態營養品的生產要求高,研發需要投入較多的資源,生產批量也較大,液態營養品公司較少。包裝型態在台灣市場以鐵罐為大宗,大約是以亞培為首,市場習慣了鐵罐包裝。國外已逐漸改成塑膠瓶或鋁箔包的包裝型態。

保健食品:

從「錠狀、膠囊食品」、「健康食品」來看這類食品,以型態區分可以是錠狀(膜衣錠,咀嚼錠),硬膠囊,軟膠囊;也可以是即飲飲品,沖泡飲品,口服液,果凍膠等其他劑型。膳食補充品的基本款如綜合維生素,鈣片,葡萄糖胺,維他命C,B群,魚油,葉黃素等成熟商品,添加的特定營養素使用合成原料或高濃度萃取原料,以補充平日攝取不足或期盼特定保健功效。「健康食品」規範很明確,有獲得執照的廠商屬於相對少數,申請執照投入成本也較多。

台灣市場在醱酵型態食品或是微生物類如靈芝、樟芝、冬蟲夏草等產品的研發與生產具有不錯的優勢,益生菌也是。針對三高等慢性病的相關產品也是很好的領域,產品型態從傳統的錠狀膠囊、沖泡飲品等逐漸轉變為,比如像飲料、餅乾等類似一般食品的形態,透過配方調整、增加保健原料的使用來作特定健康促進功能訴求。這塊市場在歐美日也已進入成熟期。除了微生物類,保健食品原料的來源也可以是動物、植物或其他(海水,含微量元素食用鹽)類等。

在台灣所用的保健食品原料大多都從國外進口,研發行銷人員應多注意國外新趨勢。在台灣有許多保健訴求原料的貿易商,早年以一般食品添加物為主,現在也有許多代理進口保健訴求原料。《中華穀類食品工業技術研究所》長年接受經濟部工業局委託進行台灣地區保健食品市場調查,可作為參考資料。推荐坊間專業雜誌:《食品資訊》,針對食品原料、包材、機械設備、食品科技、通路行銷等由產業、學術界專業人士撰寫的文章。